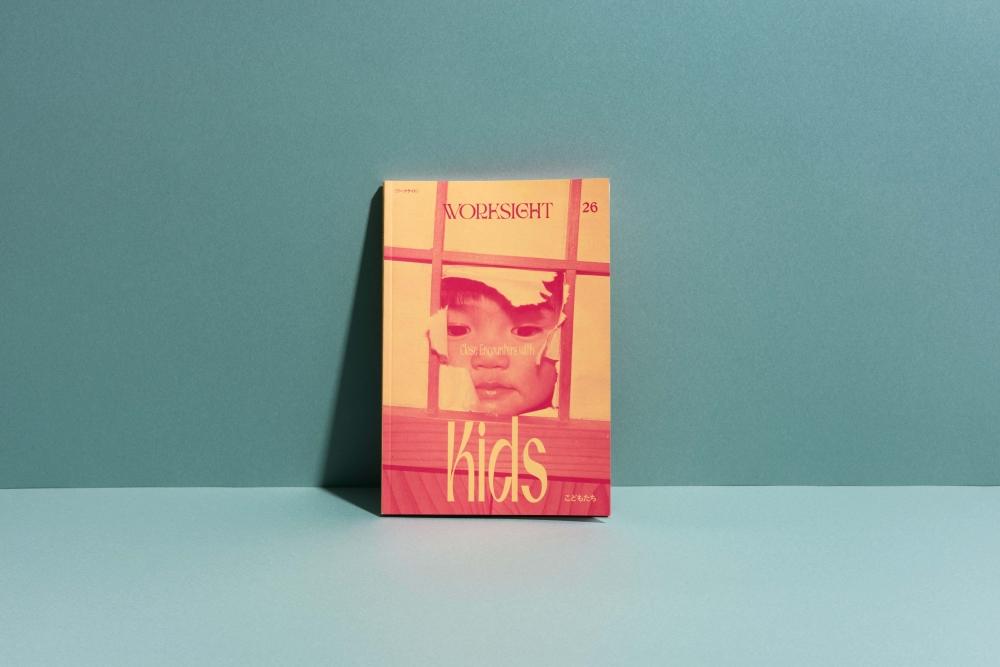

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]26号 こどもたち Close Encounters with Kids』を出版

Photograph by Hironori Kim / Cover Photographs courtesy of Kotori Kawashima『Miraichan』

最も身近にいる他者としての「こども」

「自律協働社会のゆくえ」を考えるメディア「WORKSIGHT[ワークサイト]」。第26号「こどもたち」を2月10日に刊行しました。

不思議なことで笑い、めちゃくちゃに泣き、気分次第で自由に動き回る……。こどもとは、実はわたしたちの最も身近にいる「他者」なのではないでしょうか。今回の特集では、そんな他者としてのこどもに対して、さまざまな学問や芸術、エンターテイメントがどのように向き合ってきたのかをテーマに取材を実施しました。

江戸末期の異邦人は、なぜ日本を「子供の楽園」と呼んだのか? 民俗学が記録した日本のこどもの言葉をつくる力とは? こどもを魅了し続ける「怖い話」の変遷から、永井玲衣・なむ(ゲームさんぽ)・海猫沢めろんによるこどもへの「聞き書き」、日本写真史における「こども写真」の系譜、さらにはこどもが絵本を作って売るドイツの出版社「本のこども」の秘密、アメリカ出版界で急拡大を続けるビジュアルノベルの世界に『育児の百科』と保育運動の思想まで。こどもを取り巻く社会を見ることで、大人の固定概念を揺さぶり新たな視点が生まれるのか。ぜひご一読ください。

——

【目次】

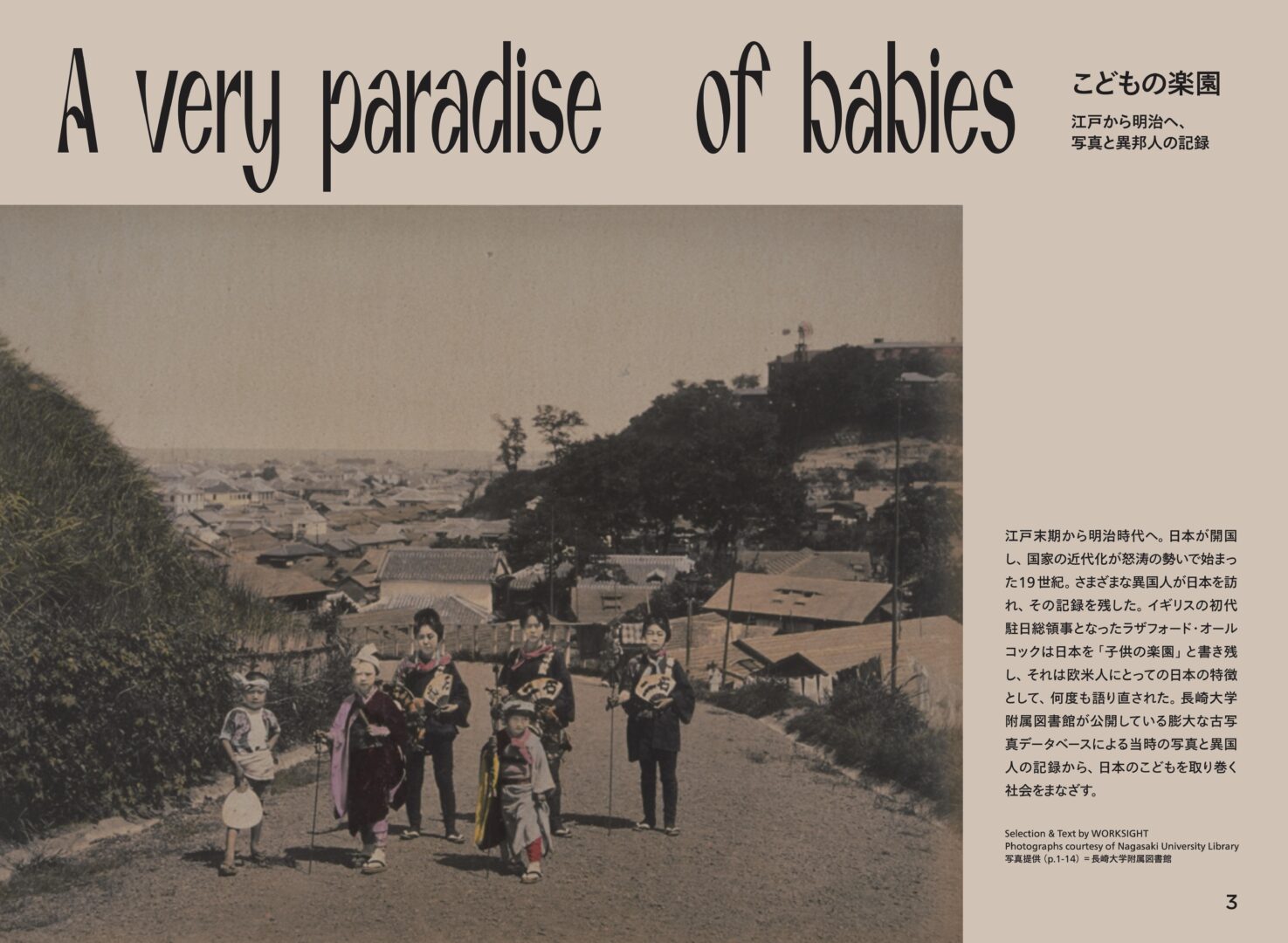

◎こどもの楽園

江戸から明治へ、写真と異邦人の記録

江戸末期から明治時代へ。日本が開国し、国家の近代化が怒涛の勢いで始まった19世紀。さまざまな異国人が日本を訪れ、その記録を残した。イギリスの初代駐日総領事となったラザフォード・オールコックは日本を「子供の楽園」と書き残し、それは欧米人にとっての日本の特徴として、何度も語り直された。長崎大学附属図書館が公開している膨大な古写真データベースによる当時の写真と異国人の記録から、日本のこどもを取り巻く社会をまなざす。

◎巻頭言 異界の住人を迎える

文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)

かつてこどもは「小さな大人」として扱われ、家業に従事しながら社会の一員として機能していた。しかし近代以降、彼らは国家の未来を担う育成対象とされた。現代において、こどもは社会の枠組みのなかでどのように位置づけられるべきなのだろうか。歴史学者フィリップ・アリエス、人類学者ティム・インゴルドの思想を交えながら、ときに異界と現実の狭間を行き来し、ときに社会の価値観を映し出す「鏡」になるこどもの本質に迫る。

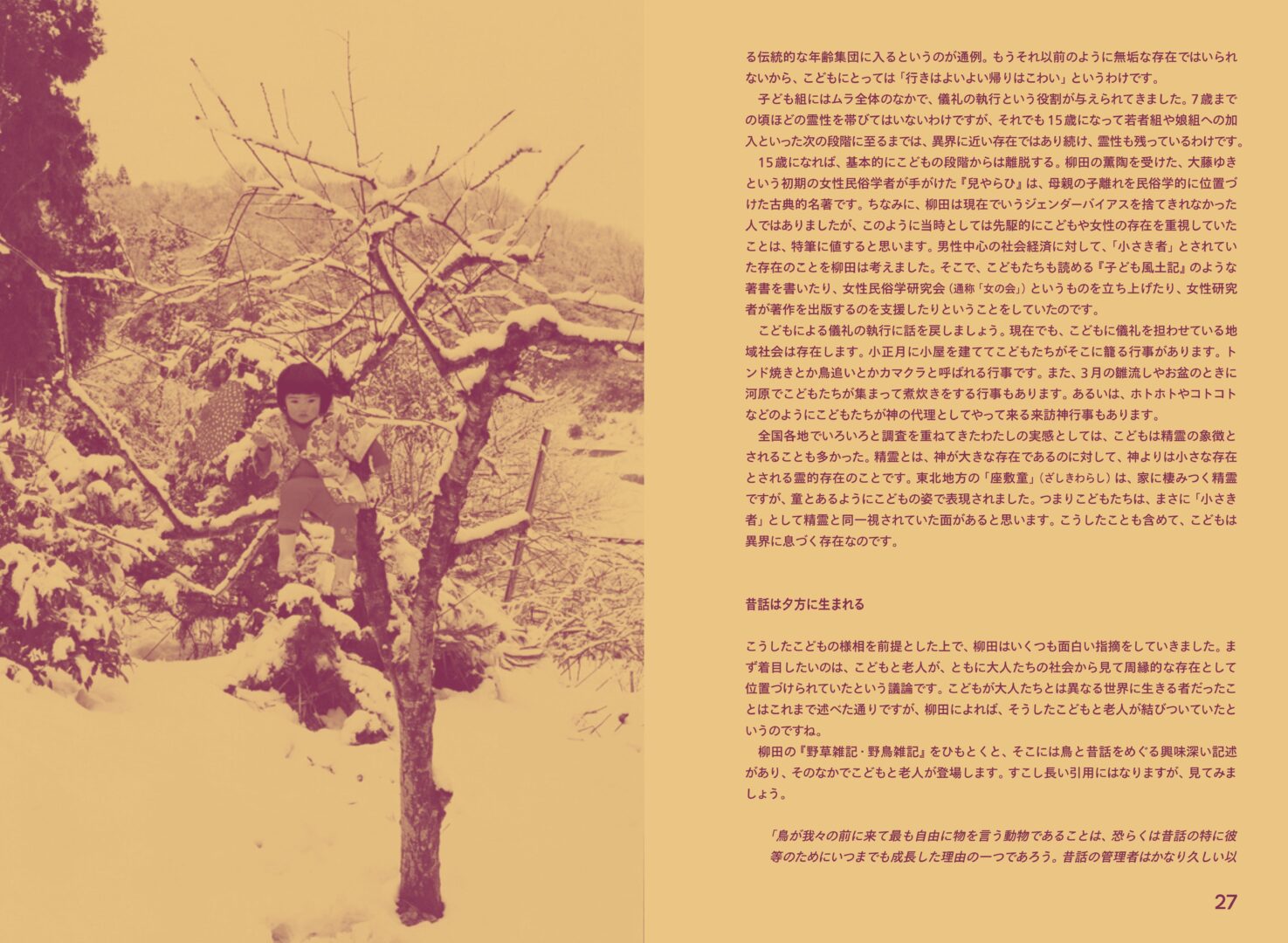

◎小さき者がことばをつくる

民俗学者・島村恭則に聞く

柳田国男がこどもを記す理由

こどもを観察し、それを書き記すこと。柳田国男が日本に民俗学という学問を生み出した当初より、こどもは重要な調査対象だった。『小さき者の声』『こども風土記』といったこどもを題材にした著作にとどまらず、『野草雑記・野鳥雑記』『国語の将来』『蝸牛考』といった一見関連の薄い文献においても、柳田はこどもを重要な役割を果たす存在として記述していると民俗学者・島村恭則は語る。異界、過去、未来を縦横無尽に結びつける、民俗学とこどもの世界。

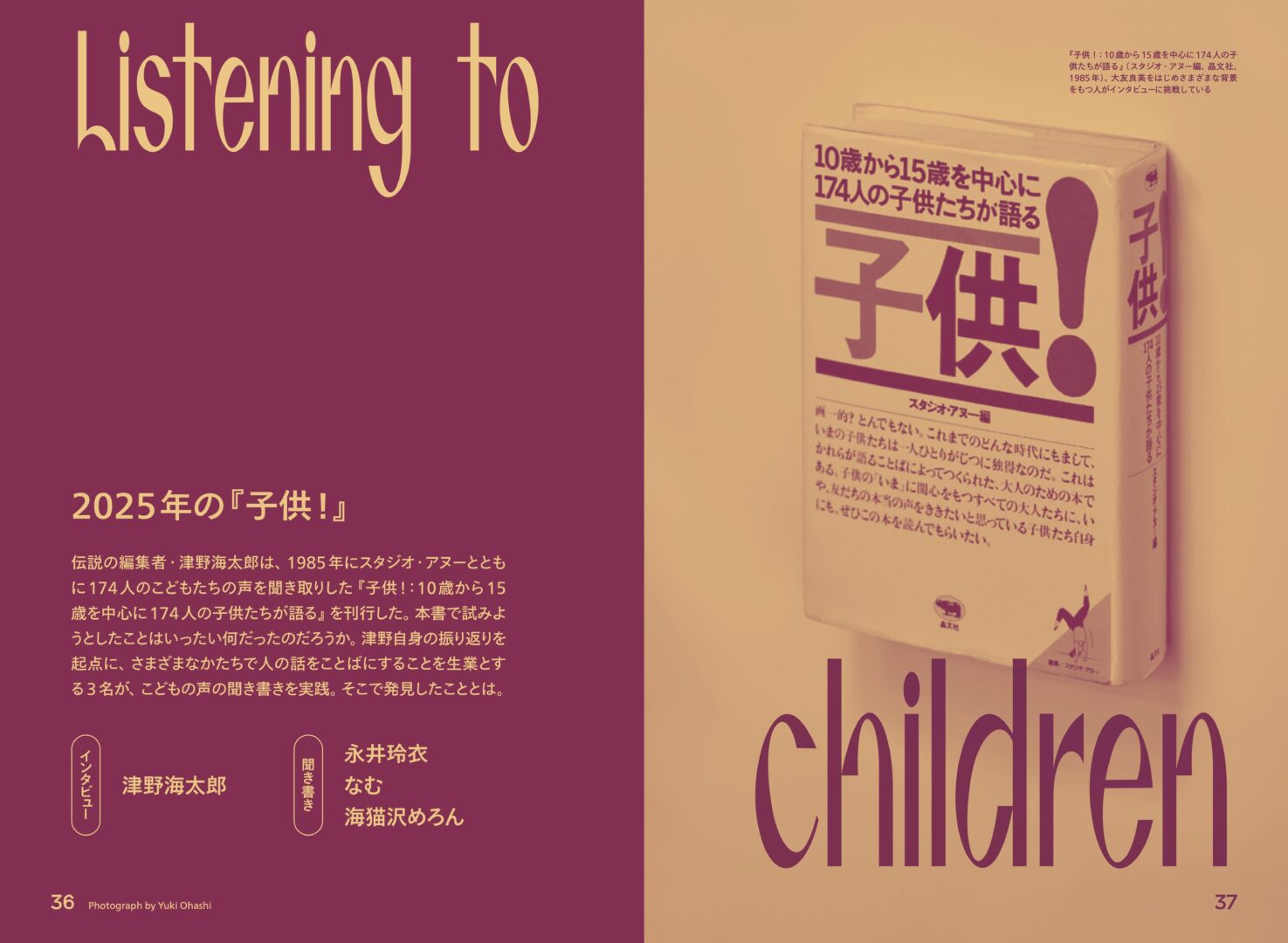

◎2025年の『子供!』

インタビュー 津野海太郎

聞き書き 永井玲衣/なむ/海猫沢めろん

伝説の編集者・津野海太郎は、1985年にスタジオ・アヌーとともに174人のこどもたちの声を聞き取りした『子供!:10歳から15歳を中心に174人の子供たちが語る』を刊行した。本書で試みようとしたことはいったい何だったのだろうか。津野自身の振り返りを起点に、さまざまなかたちで人の話をことばにすることを生業とする3名が、こどもの声の聞き書きを実践。そこで発見したこととは。

◎「本のこども」へようこそ

こどもが絵本をつくって売る魔法の出版社

ドイツ・ライプツィヒに、こどもたちが絵本の制作から販売までを行う出版社がある。こどもの発想と遊びが、大人との親密な対話を通じて編まれ、絵本として世界に出ていく。現地の絵本工房で、そのプロセスの一部をのぞかせてもらった。

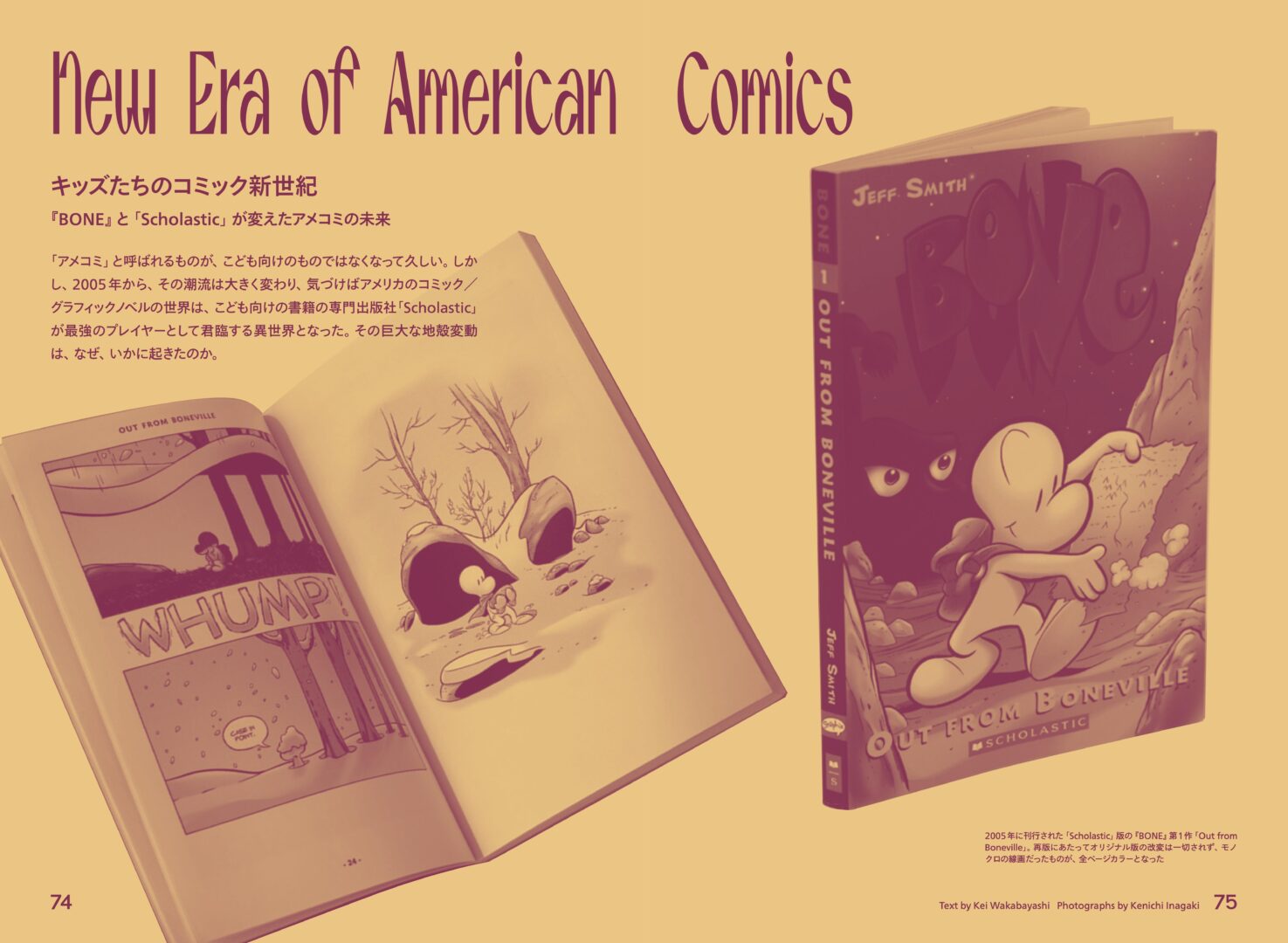

◎キッズたちのコミック新世紀

『BONE』と「Scholastic」が変えたアメコミの未来

「アメコミ」と呼ばれるものが、こども向けのものではなくなって久しい。しかし、2005年から、その潮流は大きく変わり、気づけばアメリカのコミック/グラフィックノベルの世界は、こども向けの書籍の専門出版社「Scholastic」が最強のプレイヤーとして君臨する異世界となった。その巨大な地殻変動は、なぜ、いかに起きたのか。

◎こどもが大好きな怖い話

時代を超えてこどもたちを魅了する怖い話=怪談。「学校の怪談」からネット怪談、「SCP財団」まで、こどもたちが大好きなホラーコンテンツの変遷とその背景を、『ネット怪談の民俗学』(早川書房)の著者・廣田龍平に聞く。怖い話を通してこどもたちが覗く異世界とは。

◎おさなきひしゃたい

日本写真はこどもをどう写したか

島津斉彬/安井仲治/植田正治/土門拳/荒木経惟/牛腸茂雄/田沼武能/北野謙

カメラは眼前の現実の一部をフレームに収め、切り出す。被写体は、写真家が表現したい狙いから逃れることはできない。19世紀に生まれた写真というメディアが日本に伝わり、現在に至るまで、被写体としての「こども」は時代や写真表現の変化とともに、さまざまに姿を変えてきた。日本近代写真史を研究する気鋭の学芸員・若山満大の監修のもと、時代を象徴する写真家たちが 幼き被写体に向けた眼差しを解き明かす。

◎こどもがなぜか好きなもの

小さき者を魅了する秘密に迫るブックリスト

異様なほど、こどもの心を捉えて離さないものがある。それらの秘密に迫ることはこどもを知るための手がかりになるかもしれない。「石」から「箱」、「棒」、「人形」、「甘いもの」、そして「うんこ」まで。小さき者を魅了する60冊のブックリスト。

◎「保育」がコミュニティ運動になるとき

松田道雄が子育てに見た「社会を編み直す力」

ベストセラー『育児の百科』で知られる小児科医・松田道雄は、戦後日本の保育運動に携わり、保育を地域と結びつけ、社会を再編する市民運動として展開するビジョンを抱いていた。保育をめぐる問題が相次ぐ現代において、松田の思想や保育運動から何を学ぶことができるのか。松田および保育の研究に長年取り組んできた立教大学教授・和田悠に訊いた。

——

【書籍詳細】

書名:WORKSIGHT[ワークサイト]26号

こどもたち Close Encounters with Kids

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0933-0

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC.)

発行日:2025年2月14日(金)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1,800円+税

購入:https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761509330/

——

WORKSIGHT[ワークサイト]ニュースレターの登録はこちらから

https://worksight.substack.com/

News

News