INSIGHT|GRASP考:自律と協働の連鎖で世界を腑に落とす 文=田中康寛(ヨコク研究所)

ヨコク研究所+MUESUM+吉勝制作所により、2022年春にスタートしたGRASPプロジェクト。2年間の活動を振り返り“採集的リサーチ手法”の営みをテキストで思索する、ヨコク研究所員によるGRASP考。

「収集」から「採集」へ

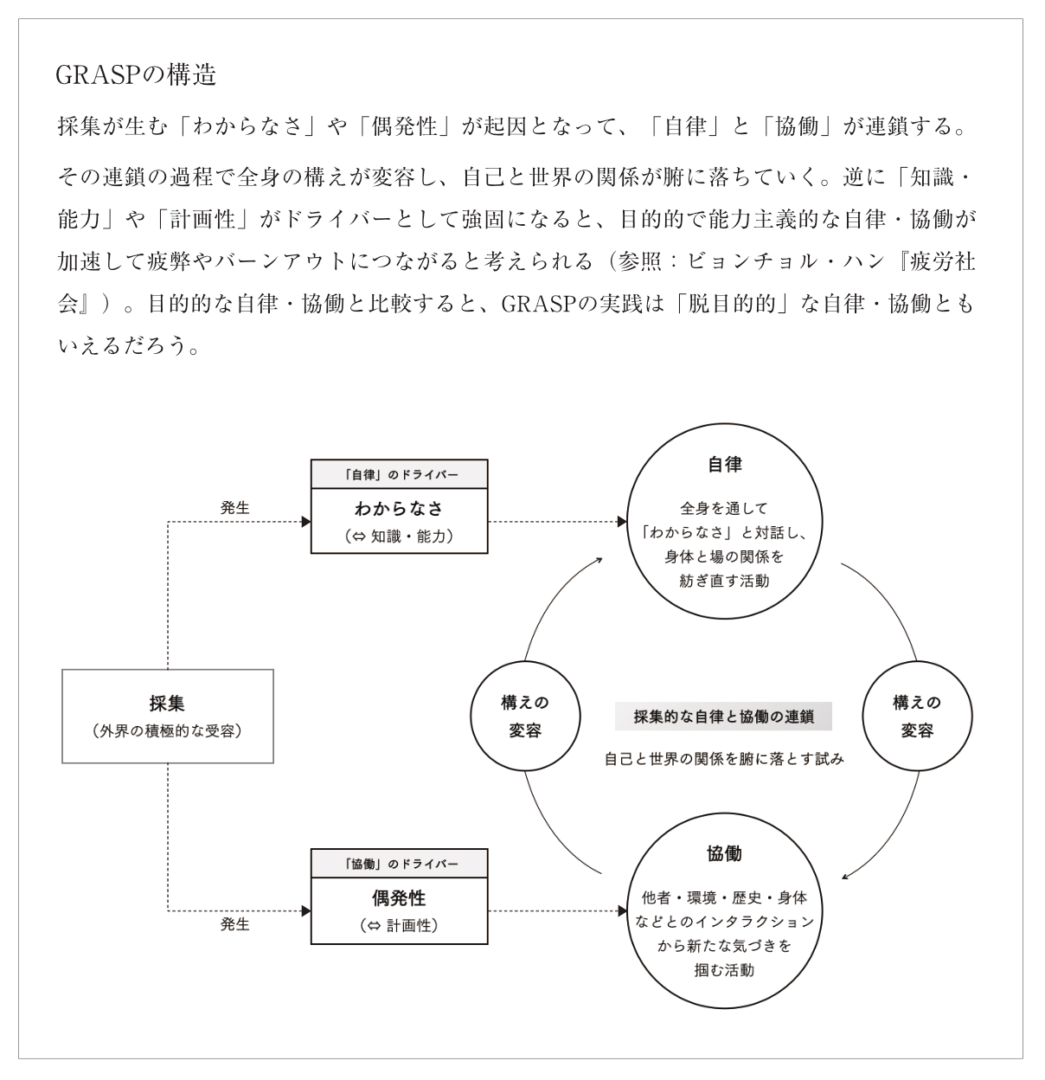

GRASPというプロジェクトが行ってきたのは、「わからなさ」や「偶発性」といったある種の不安や恐れを感じるような環境のなかで、自律的に協働的にモノや情報を探索・採集する試みだったと振り返る。一言でいえば、「採集的な自律と協働の連鎖」を実践してきたのだが、ここではGRASPの試みについて考察したい。

GRASPの醍醐味は、仮説や目標を設定しすぎず、身体を働かせながら自分自身がピンとくる感覚を手がかりにモノを採集することにある。例えば、アニメーションづくりの過程で山形の野山でフィールドワークをした際、見慣れない石や木の実が目に入り、自分が気になったり面白いと直感したものを手で触ったり舌で味わったりする(もちろん毒のあるものもあるので、きちんと専門書で同定しなければならないが)。触覚や味覚、嗅覚、あるいは食べたときの内臓の動きまで身体の全部を活かして採集物を感じる。つまり、石や木の実たちと全身を通して一体化することで、よくわからないモノを咀嚼(=モノとの対話)しようと試みていた。

こう書くと簡単なことのようにも見えるが、私にとっては難しい試みであった。なぜなら、頭だけを使って物事をわかった気になったり、活動をやっている気になったりして普段の生活を営んでいたからだ。特に会社員となってからマーケティングやリサーチといった職務を担うなかで、とかく外界の理解を最優先してきた。日々流れてくるニュースやトレンドなど「事実」や「真実」は、自分の外側の環境ですでに形成されており、それらをインプットすることが社会や世界を理解することだと思い込んでいた。また、予め設定した仮説や目標を目指して、効率的・生産的な方法を組み立ててから行動に移そうとしてきた。それは、私生活でも同様で、旅先での目標を設定したり、読書にも仕事に役立つ本を選んだりと、効率的・生産的に事が進むように設定した目標を遂行するために情報をかき集めて行動する。こういった外界の理解に重きを置き、論理的で頭でっかちなやり方に馴れていると、自分の身体は置き去りになってしまう。自分の意思や身体感覚を伴わずに理解を進めようとするからだ。対峙するのがニュースでも旅先でも書籍でも、自分の思想・心・身体と対話することが喜びにつながるはずなのに、それらを消費することで満足した気になっていた。

ではなぜ外界と自己の対話が乏しかったのか。ひとつの理由として、自分自身が「わからなさ」を許容できていないことが考えられる。外界のモノと対峙したときに疑問や批判を呈して自分の思想・心・身体をぶつけるよりも、いったんわかった気になってモノが持つ情報を受け取り、仕事や私生活で使えるときに取り出すことのほうが容易いからではないだろうか。例えば、山中で石を拾ったとき。「さっきの石よりザラザラして青いけどなぜなのだろう。半年前の登山で見た火山岩と一緒なのかな、いや違うか。じゃあこの質感は……」と石と会話するがごとく思索に耽るより、「この山には青い綺麗な石がある」という断片的な事実だけを受け取る方が楽だ。

前者のような対話は外界を積極的に受容しており、後者のような断片的な理解は外界を受動的に受容している。GRASPのメンバーである吉田勝信さんは「採集」という活動には積極的な受容が包含されるという。そうであれば、モノを見つけたときに発生する「わからなさ」を積極的に受容する「採集」は、外界との対話を通して外界を自分の思想・心・身体に受容する活動なのだろう。この考え方を参考にすると、(リサーチャーとしてあるまじきなのだが……)私が普段の生活でモノと対峙したときに行っていたのは「採集」ではなく、受動的にモノが持つ情報をコレクションするだけの「収集」だったわけだ。「収集」は、モノが投げかけてくる「わからなさ」に向き合う深度が浅く、表面的な情報の消費と考えられる。

「わからなさ」との対話は自律性の起点となる

しかしながら、受動的に収集あるいは消費すると何がまずいのか。哲学者のイヴァン・イリイチは、受動的に道具(イリイチの扱う「道具」には物理的なモノ以外に知識や制度も含まれる)と対峙することで、自分自身がその道具に支配されてしまうと述べている。

道具は社会関係にとって本質的である。個人は自分が積極的に使いこなしているか、あるいは受動的にそれに使われているかする道具を用いることで、行動している自分を社会と関係づける。彼が道具の主人となっている程度に応じて、彼は世界を自分で意味づけることができるし、また彼が自分の道具によって支配されている度合い支配されている度合いに応じて、道具の形態が彼の自己イメージを決定するのである。自立共生的道具とは、それを用いる各人に、おのれの想像力の結果として環境をゆたかなものにする最大の機会を与える道具のことである。産業主義的な道具はそれを用いる人々に対してこういう可能性を拒み、道具の考案者たちに、彼ら以外の人々の目的や期待を決定することを許す。

──イヴァン・イリイチ著、渡辺京二・渡辺梨佐訳『コンヴィヴィアリティのための道具』、ちくま学芸文庫(2015)、p.59

イリイチの論では、全身を通してモノと積極的に向き合うことで想像力が発揮され、外界に支配された生活(例えば、興味のある偏った情報だけに囲まれた生活)から脱却し、自己決定性や自律性を伴って社会との関係を豊かなものに築き直せることが示唆される。つまり、積極的にモノと対話すること、言い換えれば「採集」は、外界に右往左往させられるような他律的な人生ではなく、自己に主導権をもたらして自律的な人生を歩む一手となりうる。そして、「採集」が「わからなさ」を積極的に受容する活動であるならば、「わからなさ」との対話は自律的な人生に転換するための起点となるのではないだろうか。

「超短編アニメーション映画『Digest The World もうひとつの臓器』七連続鑑賞会」(以降、鑑賞会)で行ったことは、まさに「わからなさ」との対話の実践であった。大した説明もないまま3分ほどのアニメーションを観る。この鑑賞会が何をする場なのか理解できない。そこからポタージュを飲んで自分の内臓を感じたり、暗闇に置かれて耳を研ぎ澄ましたり、自分の身体と向き合いながら再びアニメーションを観る。すると、その前に観たときと見え方が少し変わる。何が起こっていたかは参加者それぞれで異なるだろうが、私なりに考えてみると、よくわからない場、あるいは解釈の余地が残されたアニメーションを、全身を整えながら積極的にわかろうとする過程で、自己と場の関係が変容していったのではないだろうか。

実際にわかったか否かはそこまで重要ではなく、わかろうと模索する過程で自分の身体と自分を取り巻く場を自らの意思でまるごと咀嚼しようとすることが大切なのである。イベントの主催者が場の目的や背景、整理された情報を明確に提供する場では、参加の姿勢は受動的になりがちだ。逆にそれらの情報がわからない状況であれば、身体と場の関係が積極的に紡ぎ直されるのではないか、という想像を体現したのがGRASPの鑑賞会だった。そして、「わからなさ」と積極的に対話しながら場の情報をまるごと咀嚼し内面化することで、私たちに訪れる体験は単なる「情報の収集」を超えて「知恵の採集」へと昇華されたように思う。

自分と外界の凝り固まった関係を揺るがす協働

しかし、「わからなさ」と積極的に対話するにしても、それを独りで続けるには強靭な精神性を要するだろう。「わからなさ」との対話の持続可能性を高める基盤となるのが「協働」なのだ、とGRASPでの活動を通して確信した。個人ではわからなさすぎることも、協働すなわち他者とのインタラクションが孤独な閉塞感を打開し新たな解釈をもたらしてくれる。

一口に「協働」といっても、GRASPの過程で協働した相手は多種多様であった。この論考では4つ紹介する。ひとつ目は「他者との協働」である。例えば、山形でムービーの素材を作成したときのこと。デザイナーの吉田さん・稲葉さんやmoogaboogaの高野さんという指南役はいらしたものの、GRASPメンバーは専門か否かは関係なく作業に取り組んだ。メンバーそれぞれが石を削って顔料をつくったり、紙に着色したり、舞台やキャラクターを型取ったりするのだが、一連の工程をひとりで完結するのではなく、一部の作業を終えたら別のメンバーに以降の制作を委ねるスタイルで進めた。なお、各工程で制作すべきマニュアルのようなものは特になく、各人の感性に任せる。すると何が感じられたか。別のメンバーが前工程で制作したものを良し悪しで判断せず、予想外の制作物に対して“味”や“趣き”を受けとめる感覚が芽生えたのだ。制作物に一般的な正解があるわけではなく、正解があるとすれば担当したメンバーの感性なのであり、この制作は積極的に他者に委ねることで生まれた協働の形式だったのだと振り返る。

そうして音のないアニメーションが完成した。そして、それに音を重ねるための「音の採集実験」を行ったときのこと。参加者はそれぞれ品川のまちで身体が反応するモノを採集し、音の入っていないアニメーションを見ながら、採集物で音を奏でた。ラッパを吹くシーンでは、私はいわゆるラッパっぽい音を奏でたのだが、ほかの参加者はそれとはまったく異なる音を創作しているのを聴いて、自分がいかに固定観念に支配されていたのかを思い知った。音を協奏するという協働が、自分と外界との凝り固まった関係に新しい風を吹き込んでくれたといえる。また、さまざまな“ラッパの音”が重なることで偶然生まれる音色の面白さや発見は、協働があってこそ感じられるものだ。

偶発的な協働が誘う新たな発見

また、GRASPには「他者との協働」だけでなく「環境との協働」もあった。採集物を使って音を奏でる「音の採集実験」の際、道端のモノの背景や物語を想像しながら採集することがあった。例えば、街路樹横にヘアピンを見つけたら、落とし主が街路樹のあたりで休んでいる、あるいはその横を急ぎ足で駆け抜けていく様子を想像したり。道端に赤く美しい花びらを見つけたら、花壇に咲いていたところから強風にあおられてここまでたどり着いた物語を想像したり。そのような想像をしていくと、採集物を使って音を即興的に奏でる際にも、物語が音の鳴らし方(強く叩くのか優しくこするのか……)と結びついて面白い。モノ自体やモノが生きていた環境に思いを馳せるという意味での協働が、GRASPには存在しているのである。

さらに、3つ目の協働は「歴史との協働」である。これはアニメーションの素材をつくるため山形で採集した石を削って顔料にする工程での体験だ。現在の私たちは世界堂にでも行けば目当ての顔料や絵具は簡単に手に入るが、古代から中世では画家やアシスタント自身で鉱物や植物から地道に顔料をつくることも多かったという。私は石から顔料をつくることは初めての経験だったが、中世の顔料に関する知識が無心で石を削るなかで偶然に思い起こされ、降臨した中世の画家と協働するように顔料づくりにまい進した。

そして4つ目の協働は「身体との協働」だ。先ほどと同様に石を削ったエピソードで例示しよう。石を顔料として使うためには、削った石の粒度がかなり細かくないといけない。そうでないと絵具にしたときに伸びが悪くなったり、紙に残った石の粒が剥がれて地が見えてしまったりするからだ。だから、ある程度細かく砕いた石を指の指紋に入るくらいまですり鉢ですり潰す必要がある(指を使うのはすぐに取り出せてほどよい基準がたまたま指紋だから)。この作業で印象的だったのは、粒の大きさを測るときに測量機器のようなものを使わず、自分の身体で行うことだ。石の粒をすり潰しては親指と人差し指の間に粒を馴染ませ大きさを確認する。まさに身体の感覚器を測量の道具にして協働していたのである。

ここまでGRASPで体験してきた4つの協働の形式を紹介してきた。これらの協働に共通するのは、綿密な計画のもとで協働が成されたわけではなく、偶然や予想外の末に協働が立ち現れた点だと考えられる。予定調和ではない「偶発性」や「予想外」に起因する他者・環境・歴史・身体との協働は、「わからなさ」や「わかったと思い込んでいること」に新たな発見をもたらしてくれた。

考える→感じる→融ける→腑に落ちる

少し私の論考を整理しよう。まず、[①モノと出会ったときに現れる「わからなさ」に対して全身を通して積極的に対話することで、身体と場の関係が紡ぎ直され、情報の収集が知恵の採集に昇華される]。そして、独りではなく協働することが「わからなさ」と対話する持続可能性を高め、[②特に偶発性に起因する多彩な協働が「わからなさ」に新たな発見をもたらす]ということを書いた。①と②こそ、それぞれGRASP流の「自律」と「協働」のあり方なのではないかと私は考えている。さらに、①と②が連鎖することで「わからなさ」は、一般的・汎用的な理解ではなく自分の身体を通した自分なりの解釈へと導かれるのではないか。冒頭でも記したが、この「採集的な自律と協働の連鎖」がGRASPで試みてきたことのように思う。

また、GRASP流の「自律」と「協働」の過程で私が体感したのは「場に融ける」感覚である。GRASPの鑑賞会ではポタージュを飲んだり暗闇に置かれたりしながらアニメーションを観ることで、その時々のアニメーションや場との関係が更新され続けたことを前述した。ポタージュで内臓に、暗闇で周囲の静寂した環境に意識を向ける活動を連続して行ったことで、まず身体と場の境界が曖昧になる感覚を得た。そして鑑賞会には続きがある。参加者全員で身体を使って音のないアニメーションにアテレコし、そのアニメーションを全員で鑑賞したのだが、アテレコ中や鑑賞中の場の一体感は凄まじいものだった。それまでは参加者が各々で場やムービーと対峙しており自分と他者の間には境界があったが、ひとつのムービーを全員で創作したことで共通の熱狂を帯ながら境界は崩れ、他者を含めた場全体と自分の身体が融和した感覚を得た。

ただし、ここでいう場と身体の融和は、他者や環境を自分の都合のよいように取り込むことではない。哲学者であるビョンチョル・ハンは著書『疲労社会』花伝社(2022)のなかでナルシズムを説明するうえで「(すべてが自己に吸収され)自己と他者との境界線が消えてしまうことは、この自己が『新しいもの』や『他のもの』に出合えないことを意味する。(p.103)」という社会学者リチャード・セネットの言葉を引いているが、私の論考においてはナルシズム的に外界と自己を関係づけたいわけではない。むしろ同著でハンが「他者と語り合い、眼差し合うことができ、人々を和解させるような疲労は、(中略)この自我を「開いて」、世界へと「透過」させる(p.86)」と述べていることに近く、外界との境界を解き自分をひらいて、他者や環境と支配関係なく思想や熱狂を共有することを意味している。

身体は自分の内に閉じているようで場にひらかれている。そのあわいで、鑑賞会が進むにつれて自己・他者・環境の間に立ちはだかる境界を融かしながら身体と場の関係が紡ぎ直され続け、鑑賞会で現れた「わからなさ」との対話の仕方が変容していったのである。序盤は「わからなさ」を頭で思考することでとらえようと試みていたが、徐々に全身で感じ取ろうとし、アテレコをする頃には身体全体と場全体を一体化させて無意識的に浸るように変わっていった。

ではGRASPが行ってきたことが何だったのか、私なりにまとめてみる。GRASPとは、採集がもたらす「わからなさ」が「自律」を、「偶発性」が「協働」を促し、その過程で全身の構えの変容(=対話の仕方の変容)と場との融和が繰り返されて、言葉にしがたい社会・世界と自分の関係を腑に落とそうとする試みだと考える。ビジネス、私生活、キャリア、そして幸せに至るまで、現代社会では予測不可能な事態が起こり、ひとつとして不偏的な解は存在しない。だからこそ、全身から立ち上がる感覚を手がかりに世界を意味づけようとするGRASPのようなアプローチがいま必要なのだと思う。

田中康寛 / Yasuhiro Tanaka

コクヨ ヨコク研究所 研究員。オフィス家具の商品企画・マーケティングを担当した後、2016年より働き方や未来社会のリサーチ・コンサルティング活動に従事。国内外の働き方・働く場・働く人にまつわる統計的調査や質的調査に携わっている。

News

News