WORK IN PROGRESS その11|個々の語りから浮かび上がるもの

ヨコク研究所+MUESUM+吉勝制作所は、予測しえない出来事や偶然性を受け入れながら、目の前の出来事に反応することで新たな思索へと導くような“リサーチ手法のプロトタイピング”を実験・実践しています。ここでは、そのプロセスをご紹介。

鑑賞会をふりかえる

鑑賞会を終え、その日参加していた映像ディレクターの市岡祐次郎さんから「正直鑑賞会中はプチパニックでした」と感想メールをいただきました。なぜ同じ映像を繰り返し観るのか、臓器にはまるものとはまらないものの違いはなにか、なぜ7分間暗闇なのか、映像中の無音は意味があるのか、本や楽器は文明的なものを表してるのか、などなど。溢れてくる“わからなさ”と向き合い、その根っこを探りながら、鑑賞体験を深めてくれていたことに感謝しつつ、市岡さんだけではなく参加したほかの人たちもそれぞれに“わからなさ”を見出したのではないかと、GRASPメンバーの定例会にて話しました。わからないことも感じ得たことも、日を置いて現在考えていることも共有してもらい、GRASPメンバーによる鑑賞会の企画意図も同じくフラットに伝える場をつくること。加えて、市岡さんと一緒に場をつくるのはどうか?というアイデアが出てきました。

photo: Kohei Shikama

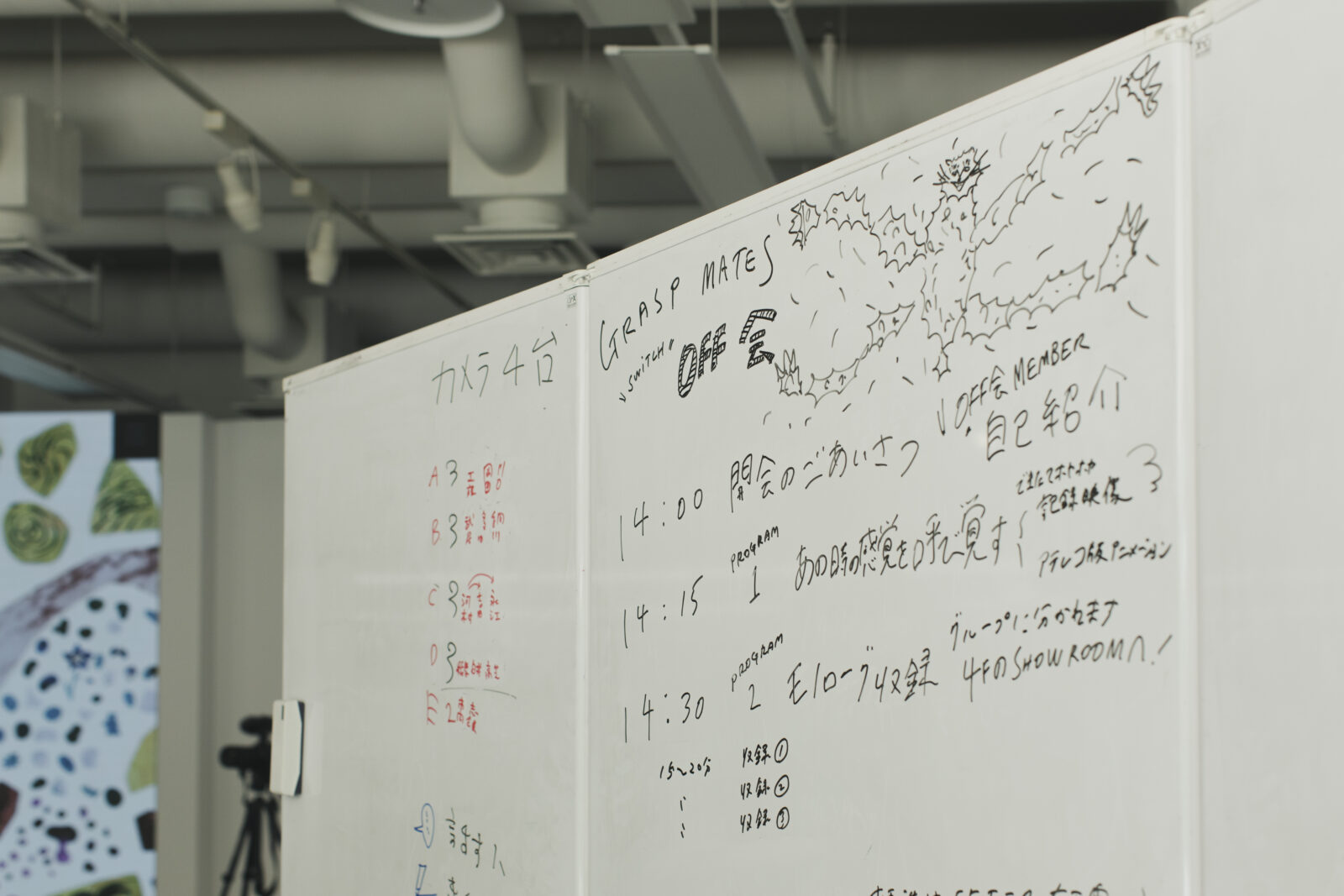

2023年9月末、「七連続鑑賞会ふりかえりオフ会」をコクヨ東京品川オフィスの一角で開催しました。市岡さんのアイデアもあって、個々の語りをモノローグ映像として記録していくことに。集まった6人の参加者とGRASPメンバー+市岡さん、プロジェクトの記録撮影担当・志鎌康平さんがバランスよく混ざり、3∼4人1チームとなって、話し手・聞き手・記録者の役割をローテーションしていきます。

photo: Kohei Shikama

モノローグ映像を観るとわかるように、GRASPメンバー同士でさえプロジェクトのなかで重きを置くポイントは異なります。直線的ではない活動のプロセスを網羅的にとらえることは不可能で、だからこそ個々のとらえ方のズレや誤読、「あの人はそう考えていたんだ!」という発見が面白い。

News

News